“十五五”时期我国经济社会发展将面临三个重大变化

“十五五”时期,我国经济社会发展将面临三个重大变化:一是工业化进程的阶段转换;二是城镇化进程的阶段转换;三是人口结构的重大变化。这三个重大变化构成“十五五”时期我国经济社会发展的基础性特征,给产业、区域、财政、金融等带来方方面面的影响,其中既蕴含着诸多新的发展机遇,也潜藏着一些困难挑战。

(一)工业化进程的阶段转换:传统工业化基本完成,产业结构转型升级的任务更为紧迫

产业结构转型升级是带动经济社会发展水平不断向上攀爬的核心驱动因素。从历史上看,决定一个国家能否实现由中等收入水平向高收入水平实现跨越的最重要因素,就在于产业结构能否及时转型升级。阿根廷、巴西、俄罗斯、菲律宾等国家,之所以要么陷入“中等收入陷阱”,要么受资源品国际市场行情影响,经济长期难以走出大幅波动,根本原因就在于这些国家的产业发展停留在中低端水平,未能实现转型升级,有的国家甚至出现了过早“去工业化”和产业“空心化”问题。而日本、韩国等国家之所以成功迈向高收入国家行列,主要原因就是其在相应发展阶段较好地实现了产业结构的转型升级。

对世界经济史的经验分析表明,当一个国家达到人均GDP约12000美元的水平之后,其产业发展往往会面临“后有追赶、前有围堵”的特殊状态:一方面,随着人均工资水平的提升,低劳动力成本优势趋于减弱,服装鞋帽、家电和电子产品装配制造等劳动密集型中低端产业逐步向工资水平较低的后发国家转移;另一方面,在推动产业结构由中低端向高端转型、由加工制造等低附加值环节向技术研发和品牌营销等高附加值环节延伸的过程中,这些国家与发达国家产业结构的互补性减弱、竞争性加强,于是必然遭到来自发达国家在科技创新、国际贸易、国际投资等领域的围堵压制。因而,一个国家进入该发展阶段时,往往会面临较为复杂逼仄的外部环境,转型升级并不容易——既要努力加大技术创新和品牌营销等综合运营能力,营造新的产业竞争优势;也要尽可能维持原有中低端产业的竞争力,防止其过快流出。

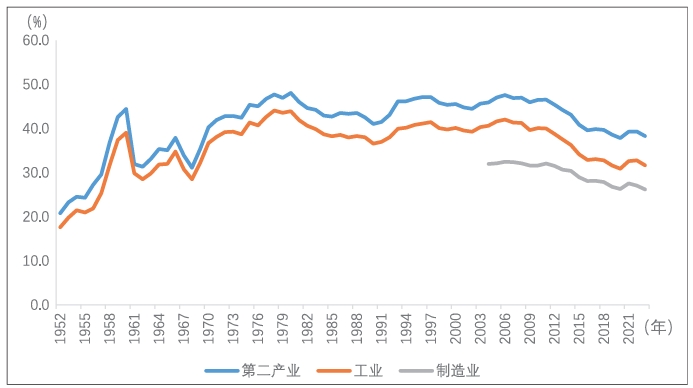

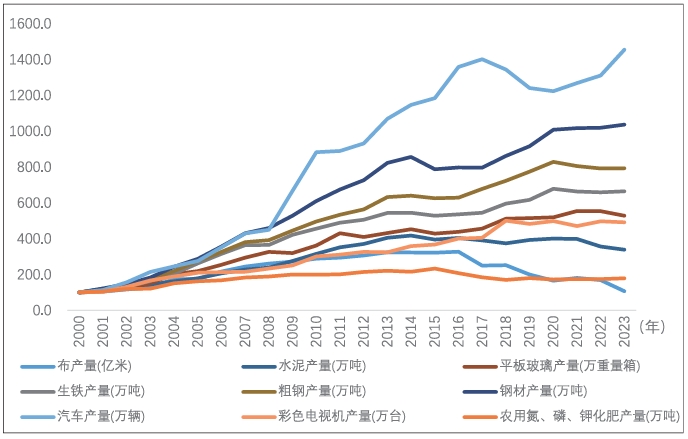

当前,我国传统意义上的工业化进程已经逐步告一段落。从三次产业结构来看,新中国成立之后,我国的工业化进程开始加速推进,工业增加值在GDP中的比重由不足20%持续上升至1980年的43.9%。20世纪80年代到2010年之前,工业和第二产业增加值在GDP中所占比重总体处于较高水平,之后开始逐步下降。截至2023年,工业和第二产业增加值在GDP中所占比重分别下降至31.7%和38.3%。单看制造业增加值在GDP中所占比重,也由2006年32.5%的最高点下降至2023年的26.2%(见图1)。这一过程与其他发达国家历史上工业和制造业占比呈“倒U”型趋势的产业结构演变规律基本一致;即便如此,目前我国制造业增加值占GDP比重仍显著高于美欧日等发达国家以及印度、巴西、越南等新兴市场经济体,我国制造业基础雄厚的优势仍然突出。从主要工业品产量来看,布、化肥、钢铁、水泥、玻璃、汽车等传统工业时代的代表性工业产品的产量近年来或稳定在某一水平不再增长,或增速明显放缓。其中,布产量在2016年达到峰值906.8亿米,此后开始下降,2023年降至294.9亿米。农用氮、磷、钾化肥产量在2015年达到7432.0万吨的峰值,此后开始逐渐减少,2023年降至5713.6万吨。钢铁产量持续快速增长的趋势在2020年之后明显放缓,产量基本稳定在2020年的水平。水泥、平板玻璃、彩色电视机的产量在2020年之后也基本稳定或略有下降。汽车产量在2017年达到2901.8万辆的峰值之后开始下行,尽管后来受对外出口和新能源汽车技术替代影响产量再度上升,在2023年达到3011.3万辆,但这一数值也仅仅略高于2017年的峰值(见图2)。

图1 第二产业、工业、制造业在GDP中占比的变化趋势

图2 代表性工业品产量的变化趋势

当传统意义上的工业化告一段落之后,新型工业化阶段的主要任务是推动产业结构转型升级。①当前,新一轮信息技术革命和新一轮能源技术革命交相辉映,为推动产业转型升级创造了难得的历史机遇。在信息技术方面,人工智能、大数据、云计算、区块链、量子信息等技术快速发展的背景下,产业变革迎来了新契机。除了数字经济核心产业本身的发展壮大之外,通过数字化、智能化技术为传统产业赋能,也能够起到带动传统产业升级的效果。④客观上,现阶段我国产业整体上的数字化、智能化水平还有较大提升空间,农林牧渔、工业制造、建筑工程、生活性服务业和生产性服务业领域有大量环节尚未启动数字化、智能化变革,或数字化、智能化程度仍处于较低水平。推动产业数字化、智能化发展的过程,既能够创造新的经济增长点和投资机会、带动短期经济增长,也能够提高全要素生产率、①促进长期经济持续高质量发展。在能源技术方面,近年来随着光伏发电、风力发电、电池制造、储能、电力配送等领域的技术进步,人类社会正在迎来新一轮能源革命。我国在光伏风电等新能源装备制造、储能、输配电、新能源汽车等领域积累起了显著的技术优势和产能优势,成为全球新一轮能源革命的重要引领者。“十五五”时期是我国加快推动新能源技术落地应用,全面推进经济社会绿色低碳转型的关键时期。这一方面,能够优化能源结构,在减少碳排放、改善生态环境的同时,降低我国能源对外进口依赖;另一方面,能够在光伏组件、动力电池、新能源汽车、智慧电网等领域不断巩固技术和产业优势,起到换道赶超的效果。同时,“十五五”时期也是我国推动实现“碳达峰”目标的收官期,“十五五”时期减碳工作的进展情况既决定了2030年“碳达峰”目标能否顺利收官,也影响着往后继续推动实现2060年“碳中和”目标的难易程度。

(二)城镇化进程的阶段转换:“城镇化加速期”逐渐步入尾声,城乡融合发展的需要更为迫切

根据经典的城市化理论,一个国家的城市化进程一般遵循先缓慢上升、而后加速上升、最后逐渐趋于平稳的“S”型曲线演进规律。与此相应有三个发展阶段,即“城镇化起步期”“城镇化加速期”“城镇化成熟期”。其中城镇化加速期”是城镇化进程最为关键的阶段,又可细分为“城镇化加速期前半程”和“城镇化加速期后半程”两个子阶段。②具体到中国而言,20世纪90年代中期到2015年前后,城镇化进程处于加速期前半程十三五”时期以来进入城镇化加速期后半程。2023年,我国常住人口城镇化率达到66.16%,提前实现了“十四五”规划65%的预期目标。“十五五”时期,我国城镇化进程将继续向深入推进。据测算,“十五五”期间我国常住人口城镇化率每年仍有0.9—1个百分点的上升空间。随着超过三分之二的人口已经常住在城市,“十五五”时期我国的“城镇化加速期”将逐渐步入尾声,开始向“城镇化成熟期”过渡。在此期间,城镇化将呈现出以下四个方面的特征。

其一,城乡融合发展的迫切性增强,时机也更为成熟。一是第一、二、三产业融合发展对城乡融合发展提出更为迫切的要求。要推动农业现代化、提高农业生产效率,就必须加大制造业和现代服务业对农业的支持赋能力度,促进产业深度融合发展。③同时,文化旅游产业的繁荣壮大,也为城乡融合发展带来了新的契机。二是城乡要素双向流动的新格局亟待建立。农村人口大量减少之后,农村地区原有的宅基地等要素资源的利用率明显降低,建设用地指标在城乡之间存在较大的结构性优化配置空间。三是一些乡村地区“弱者沉淀”的现象逐渐凸显。随着城镇化进程的不断深入,农村年轻人口大量流出,老年人口占比快速上升;一些农村地区自身经济机能和社会机能下降,需要城市外部力量带动扶持。

其二,人口和产业在地理上更趋集聚。一方面,在市场机制的作用下,人口和产业向城市群和都市圈等地区流动聚集,推动这些地区成为发展高地。另一方面,部分三四线城市、县城和乡村地区,由于人口流出规模较大,经济体量和社会体量可能由扩张转向收缩。“收缩型城市”和“收缩型乡村”如何发挥自身比较优势、保持经济社会活力,成为亟待破解的课题。从全国层面来看,劳动、土地、资本等各类要素资源在流入地和流出地之间进行优化再配置,能够释放结构性红利;与此同时,也需要在流入地和流出地之间把握平衡,解决好不同地区在生产力布局、社会保障、公共服务、安全稳定等方面面临的结构性挑战,从整体上促进各类地区实现更平衡更充分更协调的发展。

其三,房地产发展进入新阶段。我国房地产市场在经历了多年的快速扩张之后,于2021年达到高点,此后进入深度调整期。2021年,全国商品房销售额达到18.19万亿元的峰值,2022年和2023年相继下降至13.33万亿元和11.66万亿元。房地产开发投资等其他主要指标也出现较大降幅。由于行业体量大、上下游链条长、关联主体众多,房地产市场下行对宏观经济造成了巨大拖累。经过一段时期调整之后,预计房地产市场将在“十五五”时期逐步恢复平稳运行,过渡向新的发展阶段。在房地产新发展阶段,尽管总量指标相比2021年高峰时期将出现大幅落差,但仍存在诸多结构性的机会与挑战:一是部分人口流入较多的城市仍然存在较大新增住房建设需求,同时部分人口流出严重的城市房屋空置问题将更为严重。二是老旧小区改造、“城中村”改造等更新建设需求增多。三是随着租金回报率趋于合理,住房租赁市场尤其是长租房市场迎来新的发展契机。四是老百姓对优质家居环境和高品质物业服务的关注度上升,存量房地产项目优化提升和运营管理的需求将显著增加。

其四,基建投资结构发生变化。“十五五”时期,我国基础设施建设投资的项目结构将发生明显变化。这主要体现在三个方面:一是地下管网、市政道路等低现金流回报甚至缺乏直接现金流回报的基建项目占比上升,而铁路、高速公路、机场、港口等相对而言高现金流回报的基建项目占比下降,导致基建投资的成本收益匹配难度加大,需要新的投融资体制机制加以适配。二是在新一轮科技革命驱动下,大数据中心、智能路网、工业互联网等新型基础设施建设需求增多。三是存量基础设施维护和改造升级需求增多——除了老旧基础设施的正常维护翻新之外,部分道路交通、电网、教育、医疗等民生设施也面临数字化智能化的改造升级需要。

(三)人口结构的重大变化:“人口数量红利”减弱,人口年龄结构老龄化和少子化挑战加剧

人口是影响经济社会发展的最具基础性的一个变量。“十五五”时期,我国人口数量和结构将呈现若干新特征,对经济社会发展产生一系列深刻影响。

其一,总人口数量和劳动年龄人口数量下降。我国宽口径劳动年龄人口数量(15—64岁)于2013年达到101041万人的峰值后,开始逐渐减少,到2023年下降至96228万人。总人口数量亦于2021年达到141260万人的峰值,此后开始由升转降,2023年下降至140967万人。“十五五”期间,我国劳动年龄人口数量和总人口数量还将继续呈下降趋势。劳动年龄人口数量下降主要作用于供给端,一方面对潜在经济增长率产生负向影响,另一方面可能在一定程度上缓解整体就业压力;而总人口数量下降将进一步作用于需求端,对扩大国内有效需求尤其是居民消费需求造成挑战。

其二,人口年龄结构老龄化。根据联合国的界定,当一个国家或地区65岁及以上人口占比超过14%时称为“老龄社会”,当65岁及以上人口占比超过21%时称为“超老龄社会”。2023年,我国65岁及以上人口数量为21676万人,在总人口中比重达到15.4%,按照上述标准已经进入“老龄社会”。“十五五”时期,我国人口结构的老龄化程度还将继续加深。尤其值得重视的是,不同区域的老龄化进程并非均质化的:从城乡比较来看,农村地区的老龄化程度整体上高于城市地区;从城市内部来看,沈阳、长春等产业结构较为单一、年轻人口大量流出的城市,面临更为严重的老龄化问题。人口老龄化对经济社会运行的影响是系统性的:在财政和社会保障方面,人口老龄化将带动医疗、养老支出大幅增加,对社保账户的可持续性带来挑战。在金融方面,由于中年群体一般而言是净储蓄者、老年群体一般而言是负储蓄者,老龄化会拉低经济整体的储蓄率;同时由于老年群体的风险偏好相对较低,老龄化还可能拉低社会整体的风险偏好、抬高金融产品的风险溢价。在民生和公共服务方面,老龄化对小区物业、医院、市政交通、公共厕所、公园等设施的适老化配套提出了更为迫切的要求。

其三,生育意愿下降和少子化。近年来,我国出生人口数量逐年减少,2023年出生人口数量为902万人,仅相当于20世纪90年代的一半左右。出生人口数量减少的背后,既有生育年龄人口基数收缩的原因,也有生育意愿降低的原因。据联合国“世界人口预测(2024)”的数据,2023年我国的总和生育率已降至1.0。这一数字不仅大幅低于2.1(更替水平),而且在主要国家中也明显处于过低水平。造成年轻人生育意愿偏低的原因主要包括三个方面:一是随着经济社会发展水平提升,人们倾向于更加重视生育小孩的质量,生育质量对生育数量形成“替代效应”,导致生育率下降成为普遍现象。二是当前我国生育、养育、教育综合成本较高,相关公共服务和社会保障体系不够健全,生养小孩会显著加重家庭的支出负担。三是就业压力较大,青年失业率偏高,加之劳动力市场普遍存在对婚育年龄女性的歧视,导致青年人推迟婚育决策,害怕因生育小孩而影响职业发展。生育意愿过低和严重少子化不利于人口结构健康可持续发展。“十五五”时期,生育政策的重点应由前期以放松约束为主,加快转向更为积极地以鼓励生育为主,着力缓解生育率下降的势头。

其四,人口代际结构转型。我国的人口代际结构正在发生剧烈转型。由于不同代际人口在人力资本禀赋、消费—储蓄偏好、劳动—休闲偏好、家庭和婚育观念、创新创业理念等方面存在差异,人口代际结构转型对诸多经济变量将产生直接或间接的影响。其中,代际之间人力资本禀赋差异的影响在“十五五”时期尤为凸显。从总量上看,“十五五”时期退出劳动年龄区间的人口数量大于进入劳动年龄区间的人口数量,这意味着劳动力市场的总量就业压力可能有所缓解。从结构上看,与退出劳动年龄区间的人口群体相比,“十五五”时期进入劳动年龄区间的人口群体的受教育程度明显更高、接受过大学教育的比例明显更高,他们对就业岗位和薪资报酬的期待也更高。这意味着,大学毕业生群体的结构性就业压力在“十五五”时期仍将延续。

其五,人口在地区间大规模流动。流动人口数量大、占比高,是现阶段我国重要的人口学特征。根据第七次人口普查数据,2020年全国流动人口数量达到37582万人,占总人口数量的26.04%。其中,跨省流动人口为12484万人,省内流动人口为25098万人。预计“十五五”期间,流动人口数量大、占比高的现象仍将突出。一方面,人口流动是市场经济条件下劳动要素实现优化配置的必要过程,具有积极意义;另一方面,人口大规模流动也对经济社会治理提出了挑战,如社会保险费缴存地和使用地不一致,基础教育学位等公共服务在人口流出地和流入地供需失衡,建设用地和碳排放权等指标的行政配给式分配机制所造成的扭曲日益加大等。

其六,家庭结构小型化。家庭是社会的细胞,是决定社会形态的基础单元。在向现代化转型的过程中,我国传统上大家庭聚居的家庭形态和社会结构发生了根本改变。1990年,我国家庭户平均规模为3.96人/户。此后家庭户人口逐渐减少。到2020年第七次人口普查时,家庭户平均规模已下降至2.62人/户。由于异地上学和就业、平均结婚年龄推迟、离婚率上升等因素的综合作用,一人户家庭和二人户家庭占比大幅上升,小家庭成为占据主流地位的家庭形态。除了对房地产户型、家具家电产品设计等方面的直接影响之外,家庭结构小型化还会降低微观个人和家庭的抗风险能力,降低社会整体面对自然灾害、失业等冲击时的韧性,从而在宏观层面对健全社会保障体系提出更高的要求。(作者:冯明)